BAI100万吨/年SGAR冶金级氧化铝项目是印度尼西亚第一个国有氧化铝项目,是印尼的国家战略项目,该项目由印尼国家铝业PT Inalum和印尼国家矿业PT Antam联合投资,由中铝国际工程股份有限公司总承包,中国有色金属工业第六冶金建设有限公司、九冶建设有限公司、中色十二冶金建设有限公司(以下简称“十二冶”)参建,项目于2024年12月30日正式投产。

巨型塔吊舒展长臂,运输车辆穿梭如织。建设过程中,十二冶建设者以攻坚克难的决心和创新求变的智慧,在热带雨林与碧海蓝天间勾勒出一幅壮丽的工业画卷。

海外尖兵:在挑战中淬炼“铁军”

印尼曼帕瓦项目是十二冶在氧化铝工程领域的“里程碑”——这是十二冶首次参建的千万吨级氧化铝项目,也是施工内容最复杂、专业协同最密集的海外工程。施工内容包括:溶出子项安装工程,赤泥沉降、蒸发、原矿浆磨制、石灰乳制备,综合管网安装工程、赤泥压滤及赤泥压滤循环水和氧化铝区域种分、过滤、水处理,氧化铝南区电气、消防、保温,15个子项的管道、设备安装工作及搅拌站等。项目的落地,不仅标志着十二冶从单一专业施工向多领域复合型建设的跨越。

热带季风气候带来的严苛考验率先向建设者们发难:年均30℃以上的高温、突发的雷暴天气,让设备锈蚀和材料受潮成为常态;偏远的地理位置导致港口卸货、山路运输耗时耗力,物资周转效率一度受限;印尼当地环保法规的严苛、劳工政策的差异,以及跨文化沟通的壁垒,如同层层迷雾笼罩在项目初期的进程中。

“这是一场与自然环境、与文化差异、与管理难题的多重博弈。”项目经理在回忆初期挑战时坦言,“十二冶作为中铝国际的‘海外尖兵’,我们必须在逆境中蹚出一条路。”

2024年6月,印尼西加里曼丹遭受了罕见的强降雨袭击,印尼氧化铝施工现场出现严重洪涝灾害,施工人员的生命财产安全受到严重威胁。在这关键时刻,十二冶印尼氧化铝项目部迅速响应,立即启动应急预案,成立抗洪救灾领导小组,积极组织力量、调配资源,充分发挥专业技术优势,全力抗洪救灾,将项目内涝全部疏通排出,现场人员全部安全撤回,物资设备材料全部保存完好,用实际行动诠释了责任与担当,赢得了业主的高度赞誉。

在资源调配中,十二冶融合文化差异,开创“中外合璧”,中方技术人员负责方案设计与质量管控,印尼工人承担基础性施工,通过双语培训和实操带徒,培养出一支本土化施工队伍。这种“技术输出+属地融合”的策略,既破解了劳务资源紧张的难题,也为当地创造了上千个就业岗位,成为“一带一路”民心相通的生动注脚。

以创新突破管理瓶颈,解答管理难题。面对“施工密集度堪比迷宫”的挑战,项目团队将“倒链倒装法”玩出新高度。种分槽体采用“分段预制+底部提升”工艺,像搭积木般从地面逐层焊接,将高空作业量降低60%;槽顶管道实行“地面预组焊+整体吊装”,让30吨重的管廊在1小时内完成空中对接,效率提升3倍。在安全管理上实行全员安全员制度,让人人成为“安全哨兵”,高风险作业区的“电子围栏”实时预警,最终实现“零事故、零重伤”的安全目标。

工作上展现“铁军”担当,项目建设的1800多个日夜,十二冶每月通过视频会议“远程会诊”,项目经理办公室的灯光常亮至凌晨,用行动诠释“责任高于一切”。生活中拥有“铁军”柔情,每逢春节、开斋节,中外员工共庆节日,包饺子、跳传统舞蹈,让文化差异在欢声笑语中消融,凝聚成无往不胜的团队合力。

施工攻坚:在时序中雕琢细节

初期破局,钢结构撑起工业骨架。项目伊始,母液蒸发和溶出子项的钢结构安装成为“首战”。63米高空的巨型钢构件吊装,犹如在云端搭建积木——单件最重达50吨的构件,需要精准定位至毫米级误差。项目团队调遣400吨履带式起重机“坐镇”,技术人员昼夜测算风力、温度对吊装精度的影响,最终采用“三维坐标动态校准法”,让庞然大物在高空稳稳“落位”。运输路上,针对雨林泥泞路况,项目部组建了24小时路况监测小组,错峰运输、铺垫钢板,让满载构件的车队在暴雨中开辟出“钢铁通道”。

中期深攻,设备与管网编织工业血脉。当钢结构骨架初具规模,设备安装与管网施工的“立体会战”拉开帷幕。核心设备——溶出机组的吊装堪称“工业绣花”:从国内选派的工匠能手,带着毫米级精度的测量工具,在设备精调中实现了“0.05毫米偏差”的严苛标准;面对地下管网与土建、钢结构的交叉作业难题,项目部独创“每日三色协调机制”——红色标注冲突点、黄色跟进整改、绿色验收通过,配合BIM技术模拟施工路径,让5公里长的碱液管道在三维空间中有序铺展。雨季来临时,现场搭起的巨型防雨棚如“钢铁保护伞”,确保焊接作业在倾盆大雨中照常推进。

后期精修,电气系统点亮工业神经。电气施工阶段,恰逢多专业交叉作业的“白热化”时期。电缆敷设需穿越已成型的设备层和管廊,稍有不慎便会影响后续调试。团队采用“网格化施工管理”,将作业区域细分为200余个网格,每个网格配备“技术—安全—质量”三人小组,从电缆选型到端子接线实行全流程追溯。调试期间,中印尼技术人员组成“双语攻坚队”,在38℃的配电室里连续奋战72小时,让10kV配电系统一次性通过耐压测试,为项目送电按下“快进键”。

维保护航,全周期守护生产脉搏。项目投产后,中铝国际和十二冶的服务并未终止。一支由各专业骨干组成的“24小时响应突击队”扎根现场,建立设备“病历档案”,从泵组轴承的定期润滑到管道防腐层的毫米级检测,用精细化维保守护着生产线的稳定运行。

印尼籍工程师阿里感慨:“中国团队的严谨,让我们见识了什么是‘工业级守护’。”

丰碑矗立:以数字化铸就标杆

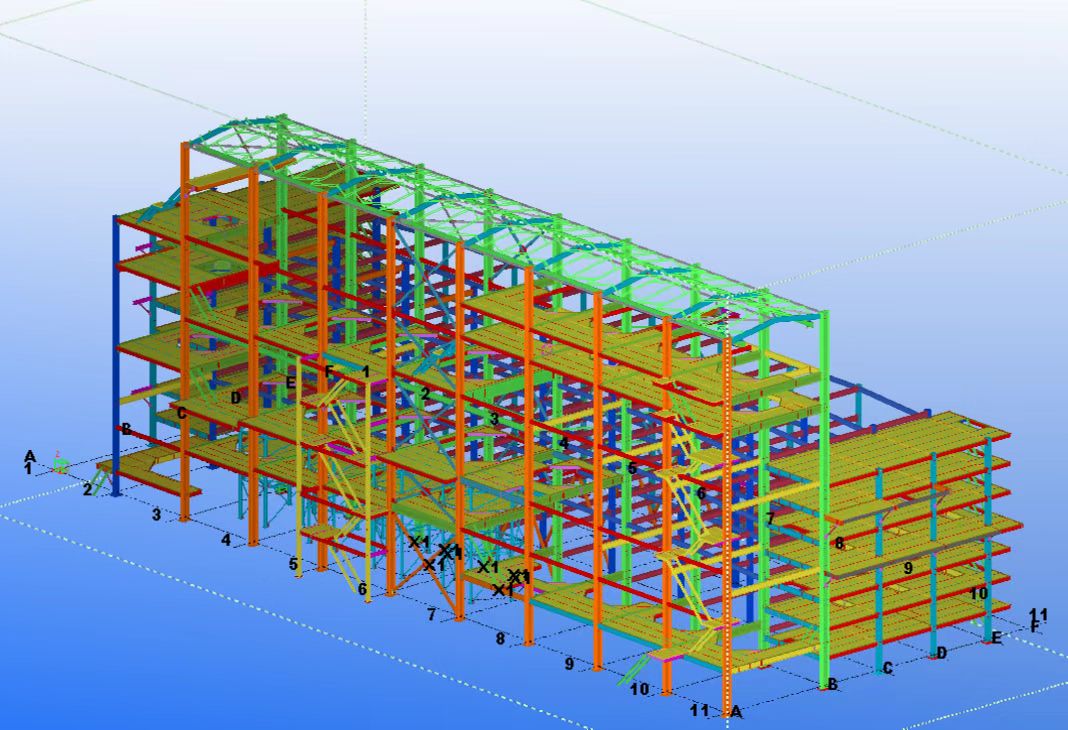

BIM赋能,在虚拟空间筑牢建造根基,这种沉浸式的图纸审查颠覆了传统建造逻辑。BIM技术宛如一双“数字慧眼”,提前在虚拟世界中构建起与实体工程1:1等高的数字孪生体。

基于三维模型的空间语言,该项目施工组织实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的跨越。技术人员在虚拟场景中模拟10种设备进场路线,通过空间路径分析,将组件运输时间缩短20%;调整50余件非标设备的吊装顺序,在三维空间中经过20余次推演,形成精确到分钟的施工时刻表——以往依赖人工比画的“空间盲角”,如今在BIM系统中转化为可量化的坐标数据,各专业施工工序如同精密齿轮般咬合,避免了传统施工中常见的“错、漏、碰、缺”。

该项目在虚拟空间的“预先彩排”,为现实施工筑牢了根基:项目主体施工阶段,施工图纸准确率从传统的85%提升至98%,累计避免各类返工70余次,相当于节约2000个人工工时和200吨建材损耗;设备安装周期比原计划缩短22天,关键线路上的“零返工”,让整体工期提前15天进入调试阶段。当第一根钢柱精准落位时,它早已在数字世界中完成了108次“预演”——这便是BIM技术赋予项目的“数字先见力”,让复杂工程建设从一开始就站在全知视角的新起点,用虚拟空间的精准预演,兑换出现实世界的高效建造。

当最后一台泵组完成试运行,项目终于交出了一份亮眼的答卷:5公里碱液管道3.38MPa试压一次合格,电气系统全负荷运行稳定,所有设备精度达标率100%。更重要的是,项目探索出的多专业协同管理模式、本土化施工经验,成为十二冶海外工程的“标准教案”。

印尼能源部官员在验收时赞叹:“这是一座用智慧和汗水浇筑的工业丰碑,为印尼铝产业发展树立了新标杆,可以打100分。”

塔吊渐次退场,取而代之的是氧化铝生产线的轰鸣。在这片曾经荒芜的海岸,十二冶建设者用双手缔造的不仅是一座现代化工厂,更是“走出去”的坚实足迹。当赤红的铝土矿化作雪白的氧化铝粉末,曼帕瓦项目的故事正成为“一带一路”上中外合作、共筑梦想的生动写照——在热带雨林的骄阳下,在碧海蓝天的辉映中,十二冶的海外征程,不断续写着新的传奇。

印尼氧化铝项目以完美的姿态收官,它将激励着十二冶在未来的征程中,继续发扬拼搏精神,不断创新进取,创造更多的辉煌业绩。

来源:有色新闻

版权所有 中色十二冶金建设有限公司 晋ICP备09007338号-1 晋公网安备 14010702070578号

地址:山西省太原市杏花岭区胜利街280号